- jurigol

- 29 de ago. de 2025

Atualizado: 29 de set. de 2025

(Escute junto com a leitura) Não tenho passado dias fáceis. A inconstância da travessia tem me deixado do avesso. Achei que dava conta da imprevisibilidade, porém estava equivocada. Quero me agarrar a ideias, histórias, mas tudo isso me escapa. Fico pensando no interdito que se lançou sobre a poesia, sobre o uso potente das metáforas, que parecem sem efeito. Esse empobrecimento da capacidade reflexiva, do pensamento abstrato para compreensão dos acontecimentos— esse apagamento do sensível, inquisitivo, intuitivo, criativo, encarnado de energia vital. Faço relação com essa coisa de crescermos num regime de excesso de responsabilidade sobre o eu, como se o sentido da vida fosse dar conta de tudo por nós mesmos, para não dependermos de ninguém. Como se as angústias de estar vivo, as dúvidas que carregamos tivessem caminhando para um sentido funcional: endurecer nossos corpos e cristalizar nossos pensamentos em profecias onde seremos engolidos, independentemente do que façamos, como indivíduos e coletivamente.

Como diz Byung-Chul Han, estamos esgotados de tanto tentar ser alguém. Na pintura me colei a uma imagem de subversão, irreverência que me cansa só de lembrar. Uma exaustão silenciosa tomou meu corpo quando me reparei tendo que performar essa maldita identidade o tempo todo. No desejo de controlar meu caminho, que há muito anda tortuoso, caí na cilada do meu tempo. Lendo Byung-Chul Han tomei um tapa na cara. Positividade tóxica (eu?), culto da transparência (eu?), do desempenho (eu?), da eficiência (eu?)

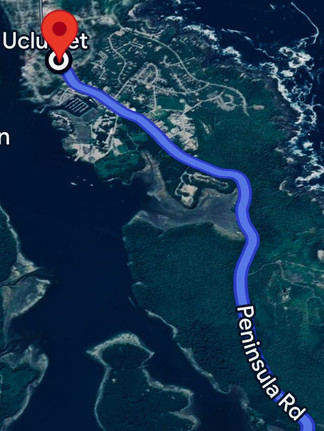

- digo -eu- assim, porque há muito que reflito sobre essas questões de comportamento social, como imigrante no Canadá há quase duas décadas, tenho tentado costurar meus valores, ideias, pensamentos e formas de estar no mundo, de maneira híbrida—porque sou brasileira, mas fui transformada, afetada, atravessada pela experiência da imigração, de estar em uma sociedade de bem-estar social, e também pela maternidade que se deu aqui, que me demanda corpo, alma e toda a paciência que não tenho de ser responsável pela vida de duas alminhas que bebem de mim de canudinho

E tudo isso sequestrando a potência criativa, o gesto espontâneo, a existência como experiência. Lembro de um TED talk onde Isabel Allende fala da menopausa como esse momento de travessia, quando o corpo começa a dizer com mais força aquilo que a mente evitava escutar. A percepção afinando, o desejo mudando, a pressa perdendo o sentido. E, com isso, vai caindo a ilusão de que a identidade é algo fixo. A gente não é o que acha que é. A gente é fruto daquilo que atravessa nossa percepção, nosso campo sensorial, que se relaciona com o que pensamos e sentimos, queremos viver, tudo isso que constrói as nossas experiências. Por isso, nada é, quando estamos vivendo as horas. Isso não é uma abstração filosófica. A ilusão de ser ‘eu’ implica em uma competitividade intrínseca, em algo de ‘se não for’ ‘ se não fizer” ‘se não ganhar’ não existo de fato, não tenho valor, não mereço a alegria de fruir.

Do meu desejo agora resta por em prática a sustentação do não querer, não por não desejar mais nada e se dar por vencida, mas exatamente pelo contrário. Quero-me mais inteira, quero acessar mais vida e criatividade em mim mesma. Quero sentir que dou conta do desconforto de não ser meu ‘perfil’, minha sósia maluquinha e irreverente. A ideia de ser uma ‘Brand’ de mim mesma é uma prisão que me atormenta. Sou capaz de inventar histórias e peripécias mirabolantes para não ficar presa a uma imagem fixa.

Dói não ter onde se apoiar. Sinto um desconforto, um dolorimento por não encontrar lugar ou linguagem que me reconheça por inteiro. Não tenho tribo. Não pertenço a esses clãs que vejo por aí. E ao mesmo tempo, preciso de outras pessoas para ser eu (um eu sem funções e usos de outrem). Não por dependência emocional, mas porque a subjetividade é sempre co-criada, é relacional. Como disse Morena Cardoso, o corpo é poroso, é campo de afetações, é linguagem viva — e é aqui, nesse corpo que vos escreve, que os fluxos se reorganizam, que a criação acontece, que a vida se reencanta. O pensamento nômade, como Deleuze propõe, é o único que me serve agora. Um pensamento que não finca bandeira, que não fecha significados, que não transforma a vida em conceito. Não quero mais um pensamento sedentário que organiza tudo em categorias fixas e é facilmente cooptado por ideias neoliberais, imperialistas, rumando para votar na extrema-direita. Quero habitar os fluxos. Quero ser criatura. A criatura é aquele estado de atenção radical, de escuta das percepções, de entrega à vida como força criadora que passa por nós — sem precisar nos definir. Já não desejo ser criadora, autora, dona de nada. Quero perceber-me gerada, habitada pela própria vida. No estado de criatura, não há mais projeto, coerência ou identidade para sustentar. Há corpo, presença, contraste, respiração, devires.

O corpo é o nascedouro dos insights — não a mente lógica, mas o corpo que treme, que sonha, que digere. Na criatura, não há competição, comparação, nem desejo de vencer. A diferença é condição de expansão. A divergência, uma forma de respirar. A ideia, para existir, precisa ser sentida. Pensamento que não passa pelo corpo é pensamento amputado. A criatura vive sem garantias. Soltou o controle. Vive de escuta e permeabilidade, como uma membrana celular: sabe de seu contorno, mas permite a troca. Vai aprendendo a existir num novo tempo — mais sensível, mais vibrátil, mais imprevisível.